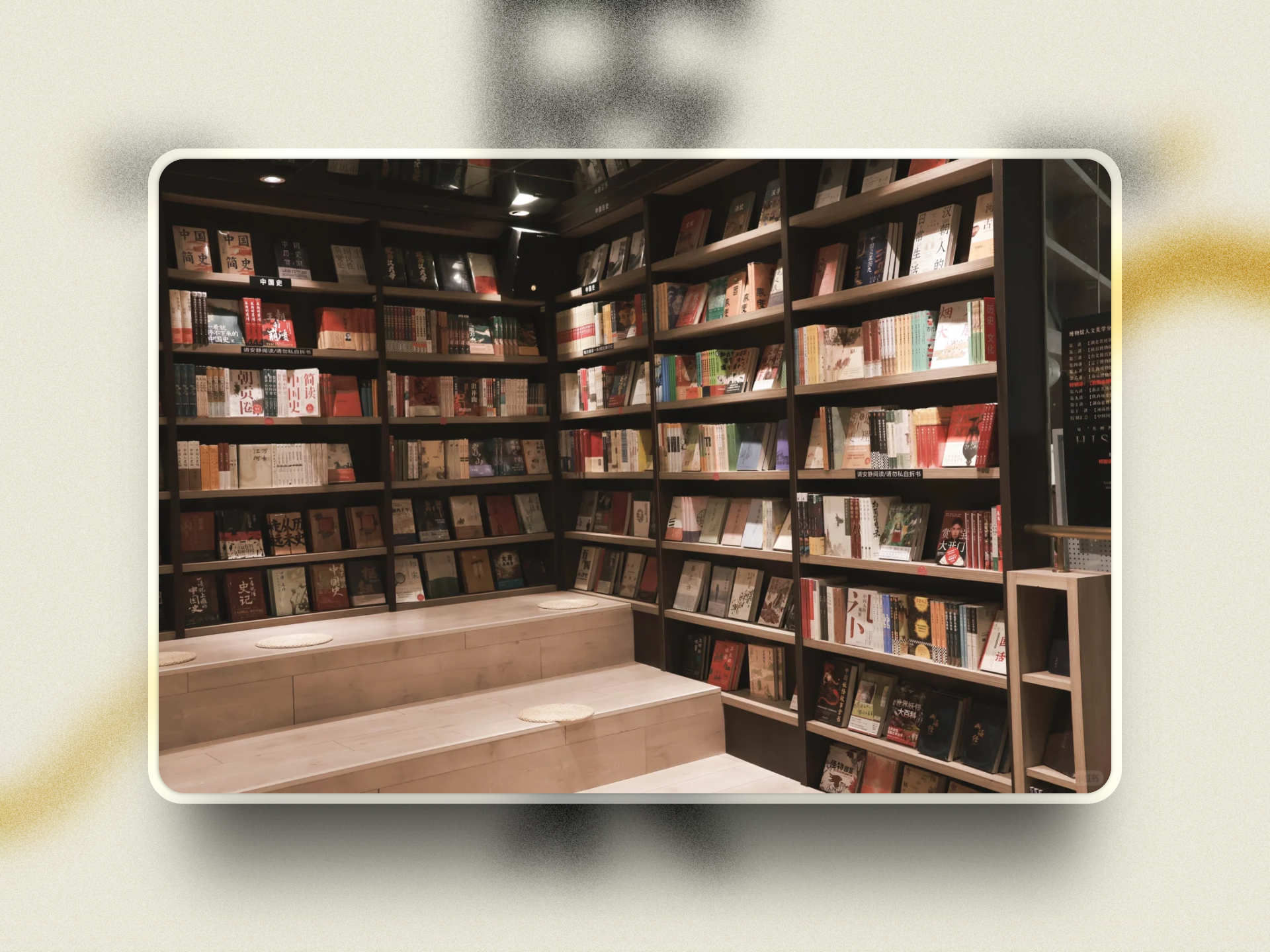

大学临毕业前,我去学校附近的钟书阁闲逛,顺便等在附近办事的朋友。

那天,闲逛之中,又看到了蔡崇达的《皮囊》。几年前,我读过这本书,当时感觉是一本很好的书,但是似乎没有那样的生活阅历背景,少了一些深处的触动。

鬼使神差地,我又拿起这本书想重温一下。

当然,也是因为我知道这本书薄薄的,都是以独立单篇散文为主,正好合适等待时消遣用。哪怕读着读着,朋友来了,我也能很快读完其中一篇,并放下书离开。

我拿着封面色号 #edece1 很有特色、字体设计也很有趣的《皮囊》,走到了一个安静的阶梯读书区。

和上一次阅读已经相隔几年,书中细节我都已经忘得七七八八。我便沿着顺序读。

读到第三篇《残疾》的时候,似乎是毕业那年的各种零思杂念一下子涌上心头。那一年,太多零零碎碎的琐事,太多看似在我人生中一两拨千斤的要事,太多情感的涌动和不安,和对过去的恐惧,让我一下子觉得和书中的残疾父亲以及一家人产生了深刻的关联和映射。

我的泪水一下子没忍住,开始滑落脸颊。因为在公共场所,我只敢非常小声地啜泣。

好巧不巧,我朋友正好回来了。看到我红红又湿润的眼眶,吓了一跳,本来出门的时候阳光明媚、心情愉悦,怎么等了一会儿突然在书店里啜泣了。

我本来自觉是一个泪点挺高的人,可能是小时候生活比较无忧无虑,长大后经历的事情越多,越会有所感触,尤其是涉及父母家庭的主题,很容易戳中我的泪腺。

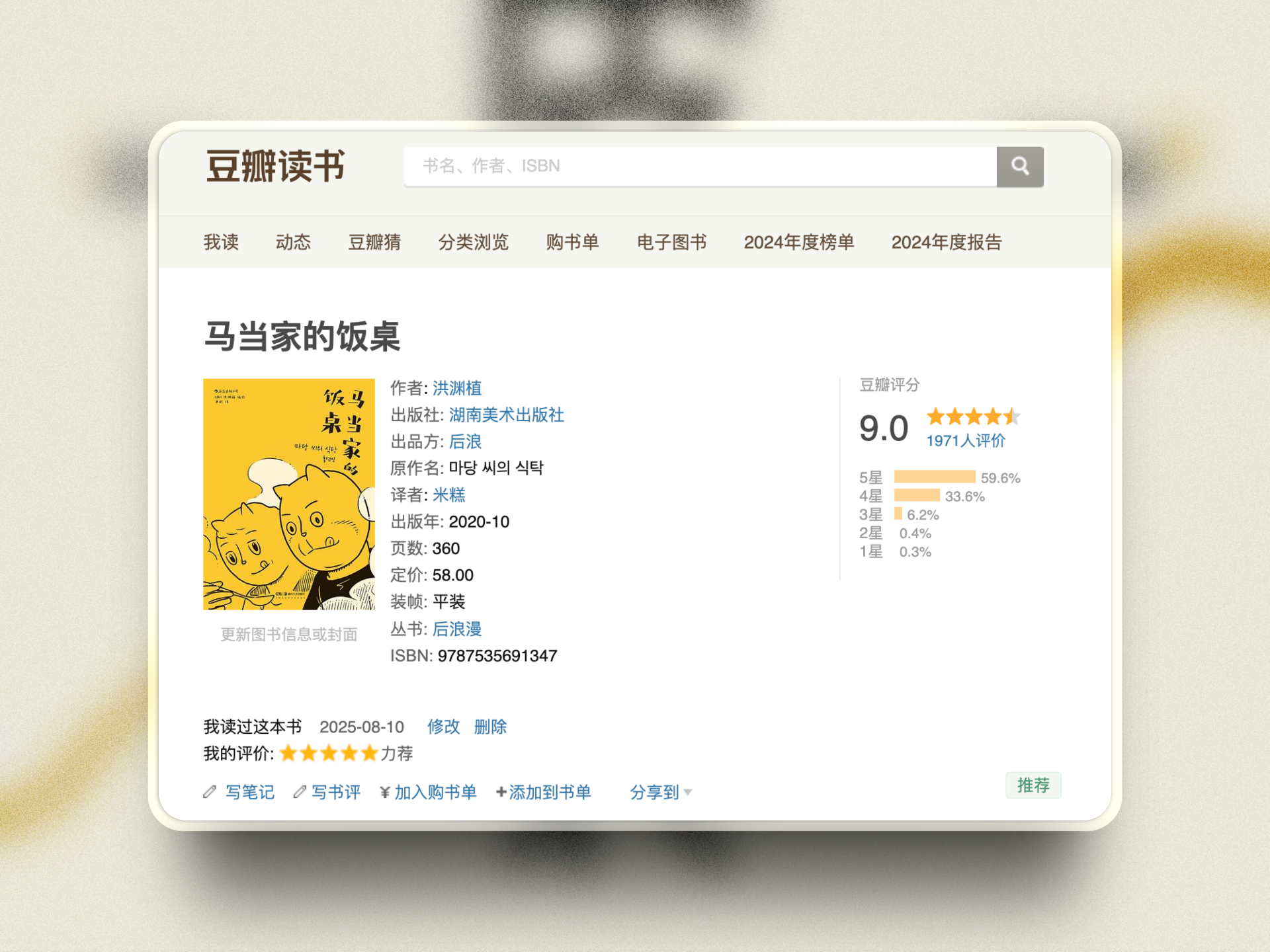

最近一本让我看着看着突然忍不住哭泣的书,是一本关于家庭主题的漫画书《马当家的饭桌》。说起来,也很巧,当时看到结尾主角原生家庭父母的现实处境非常痛苦,一下子被戳中泪点哭泣的我,就被刚推开门回来的对象看到了,也是吓了一跳,但马上又觉得我可爱极了——怎么看着看着漫画还能哭呢?

《皮囊》豆瓣评分7.5,看似不太高。但在这里,我觉得顺便分享下我对豆瓣评分的使用方式。

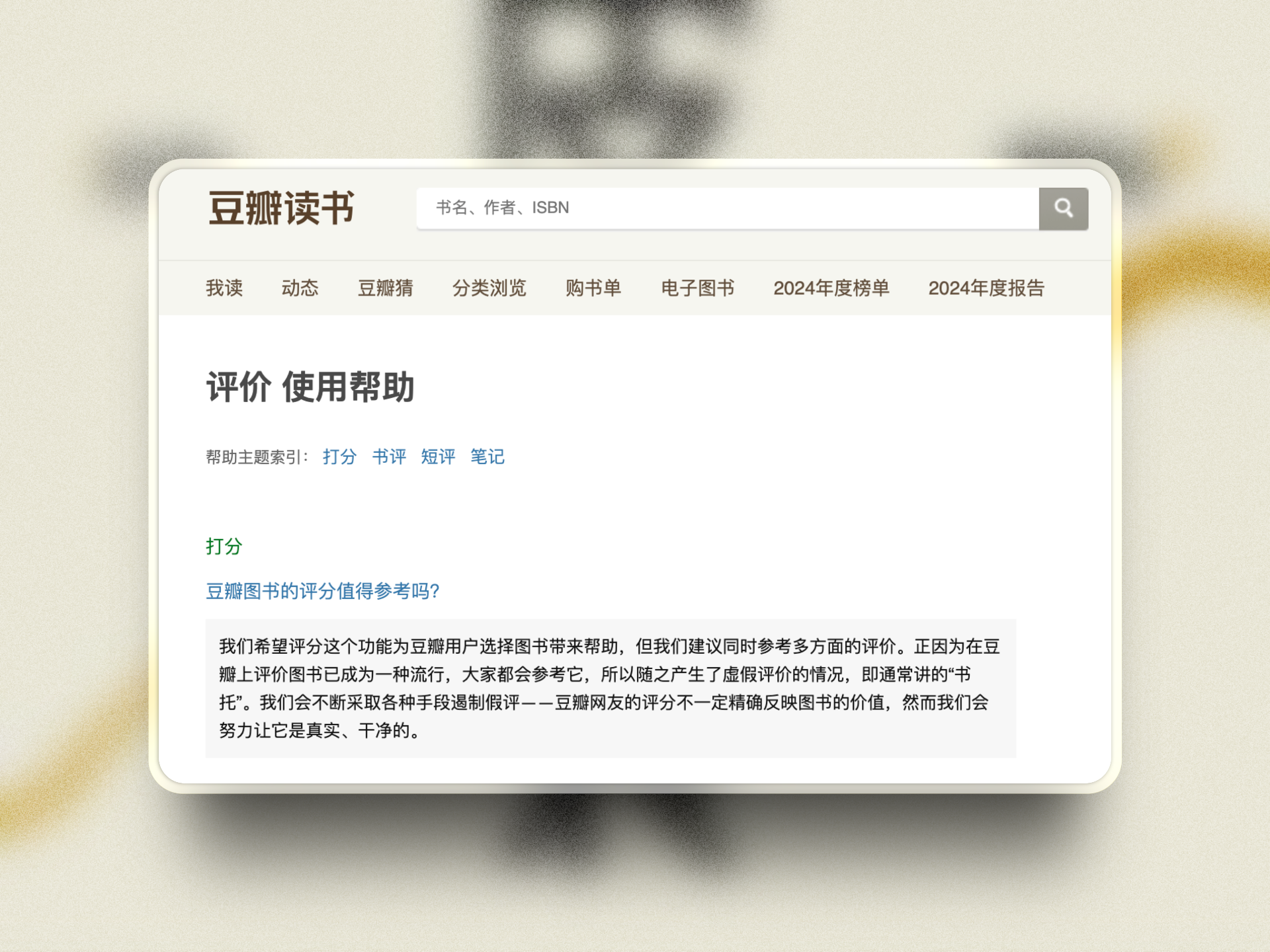

豆瓣评分是基于大量网友评价的综合数据,而且豆瓣官方并未公布过书籍评分、电影评分的计算方式,官方自己也说了:建议读者在选择图书时,同时参考包含豆瓣评分在内的多方面、多元化的评价。

我曾经看过一句话,说得还挺有道理。

豆瓣评分高的不一定好,但评分低的绝不冤枉。

因此,将豆瓣评分作为一个「最基础的筛选器」,其实还不错,至少降低了浪费时间的可能性。毕竟世界上的书,太多太多,不值得看的书占到99%以上。

那么,究竟如何使用豆瓣评分呢?

在我的经验里,豆瓣评分高于7分的书籍、电影,都属于「可以看」,低于7分的通常就没必要浪费时间了。因此,《皮囊》7.5分已经是超过及格线了。

但是,阅读和观影本来就有很强烈的主观成分,自己究竟喜不喜欢,其实还得自己看了之后再决定。

以前我也很容易被「别人的评价」所影响,换言之「缺乏主见」。本来看的时候我一头雾水、觉得莫名其妙,但是看了看评分又觉得好像很高的时候,我就会开始产生自我怀疑,甚至开始「矫正」自己刚刚的评价。

保持独立的思考,坚持自己的看法,并不是一件简单的事情。

总之,今天推荐以上两本让我哭过的书~

- 蔡崇达的散文集《皮囊》

- 韩国漫画家洪渊植的漫画《马当家的饭桌》